“Gente que estudou a vida toda em escola particular, gente cujo pai pagou o inglês desde sempre, gente que frequentou cursinho de 2 mil reais por mês, gente que sai de sua cidade e vai direto pro apartamento que o pai alugou perto da universidade e gente que ganha um carrinho como agrado por ter passado no vestibular. Mas, pra você, quem entra por ‘vantagem’ é o aluno cotista.”

Arquivo de janeiro de 2016

quarta-feira, 20 de janeiro de 2016

Por que os privilegiados custam tanto a admitir os próprios privilégios?

terça-feira, 19 de janeiro de 2016

Nomes inomináveis

Depois de uma palestra – ou “aula-espetáculo”, como gostava de dizer -, o romancista Ariano Suassuna aceitou distribuir autógrafos para a plateia. Às tantas, se viu diante de uma jovem muito espevitada.

– Qual seu nome, menina?

– Uêmita.

– Uêmita?! Pode soletrar, por favor?

– W, H, E, M, Y, T, T, A.

Bem atrás dela, estava outra moça.

– E você?, perguntou o escritor.

– Me chamo Ueidija.

– É irmã de Whemytta?

– Sim! Como o senhor adivinhou?

– Intuição… Soletre, minha filha.

– W, H, E, Y, D, J, A.

Assim que as duas partiram, chegou a vez de um rapazinho:

– Que prazer, Seu Ariano! Sou Hugo. H, U, G, O.

terça-feira, 19 de janeiro de 2016

Mesmo o banal pode ser excepcional?

“Ricardo Piglia tinha 16 anos e levava uma feliz vida de adolescente suburbano em Adrogué, na província de Buenos Aires, quando, subitamente, seu pai tomou a decisão de mudar-se dali. Peronista, dom Piglia tinha se metido numa disputa política local que ameaçava a paz de sua família naquela cidade. O jovem Ricardo, inconformado, sentado no banco de trás do carro, ficou arrasado por ter de deixar os amigos. ‘A viagem me pareceu uma travessia para o desterro. Eram apenas 400 km até Mar Del Plata [onde a família se instalou], mas eu estava deixando para trás toda uma forma de vida. Foi um rito de passagem. Soa como um exagero, mas as experiências decisivas surgem para nós como exageros. O que importa nos fatos é a intensidade que atribuímos a eles’, diz o escritor argentino.”

Trecho de Enfrentando doença degenerativa, Ricardo Piglia lança memórias, reportagem de Sylvia Colombo

segunda-feira, 18 de janeiro de 2016

David Bowie e o sabiá

Se um passarinho – um sabiá, talvez – entrar voando pela janela do meu quarto justo no momento em que leio um ensaio sobre aves, estarei diante do quê? De uma trivial coincidência, responderão os que desacreditam de tudo, menos da razão. Nada de extraordinário terá se desenrolado à minha frente. Foi apenas o acaso, errático, abrupto e desprovido de sentidos, que tomou as rédeas da situação, sem nenhum desejo de agir assim, porque o acaso jamais premedita. O acaso não faz planos, não se permite o papel de cúmplice nem impõe vontades. Contenta-se simplesmente em se manifestar.

Outros, os metafísicos, afirmarão que meu quarto serviu de cenário para um fenômeno tão raro quanto mágico. O racionalismo sustenta que o mero gesto de ler – ou pensar, ou discorrer – sobre aves não as atrai. Entretanto, segundo certas leis da magia, atitudes do gênero podem atraí-las, sim, ainda que não haja explicitamente tal intenção por parte de quem lê, pensa ou diz. Nesses casos, o ato de ler, pensar ou dizer invocaria forças sobrenaturais, que se encarregariam de conectar o imaterial à materialidade. Para quê? Para nos indicar algo. O repentino, mas estratégico, aparecimento do pássaro no quarto seria, então, um recado. A mim caberia decifrá-lo, inundando de explicações aquilo que, de início, pareceu inexplicável.

Existem também os que enxergarão a ocorrência com um pé no fortuito e outro no simbólico. Eles, à semelhança dos céticos, defenderão que o sabiá adentrou o recinto por pura coincidência e nunca por uma relação de causa e efeito. Ler sobre aves definitivamente não motivou a aparição. No entanto, como se tratou de uma circunstância muitíssimo inusitada, valeria a pena extrair dela algum significado, alguma narrativa que lhe conferisse um mínimo de lógica e importância.

Menciono pássaros quando pretendo mesmo é falar de terra, fogo e ar. Lembro-me ainda (e sempre) de Mariana. A catástrofe que atingiu a cidade mineira e lhe esterilizou o solo irrompeu em paralelo às investigações que desnudam parte do imenso lodaçal onde políticos, burocratas e empresários do país chafurdam desde a colonização. Logo após o desastre, inúmeros comentaristas notaram que o mar de lama metafórico se tornara absurdamente literal, como um abutre imundo que de repente sobrevoasse as discussões nacionais. Enquanto debatíamos nossa podridão na mídia, nas redes sociais e nos bares, o lodo se concretizava às margens do rio Doce. Pouco depois, eclodiram as notícias sobre o incêndio que arrasou o Museu da Língua Portuguesa, em São Paulo. Há tempos alardeamos, pública ou domesticamente, que o Brasil está em chamas. Há tempos Caetano Veloso se apropria de Fernando Pessoa e canta que “minha pátria é minha língua”. Pois no dia 21 de dezembro a pátria ardeu e desmoronou. Uma ave de tenebrosas feições cruzou novamente o horizonte sombrio das nossas conversas.

Terminei 2015 me perguntando qual o jeito menos doloroso de lidar com tamanhas desditas: como o incrédulo que rejeita ver nexo no acidental, como o crente que se alimenta de sinais ou como o anfíbio que trafega entre o aleatório e o alegórico? Confesso que não encontrei resposta adequada. Todas me soaram incapazes de amainar nossas dores.

Na semana passada, assim que os arautos do Facebook trombetearam a morte de David Bowie, a indagação voltou a me atormentar. E, outra vez, não consegui respondê-la. Estranhamente, atravessei o começo de janeiro ouvindo Space Oddity sem parar. Fazia séculos que não botava a canção para tocar. Bowie a lançou em julho de 1969 e rapidamente conquistou o aval entusiasmado do público. Eu, porém, só a descobri nos anos 80 por influência de uma professora feminista que venerava o pop star britânico (“o único cara com quem toparia me casar”). Inspirada em 2001 – Uma Odisseia no Espaço, lendário filme de Stanley Kubrick, a música conta a história de um astronauta, Major Tom, que se perde durante uma missão interestelar e não retorna mais à Terra. Embora se reconheça numa enrascada, o personagem – alter ego do próprio Bowie – mantém a calma e revela-se conformado (“Planet Earth is blue and there’s nothing I can do”).

Não tenho ideia dos motivos que me fizeram inaugurar 2016 com Space Oddity. Quem sabe estivesse me sentindo tão à deriva quanto Major Tom. O fato é que, entre 2 e 10 de janeiro, escutei a etérea composição obsessivamente, como uma criança que não se cansa de apreciar o mesmo desenho animado. Ora sussurrava cada verso da letra, ora os berrava à medida que imaginava diversos formatos para a nave retrofuturista em que o astronauta viajou pela última vez. No dia 11, mal recebi as primeiras informações sobre o falecimento de Bowie, percebi que cantara a partida definitiva dele sem suspeitar que a cantava. De novo, as palavras adquiriram uma espantosa e doída concretude. Can you tell me why, Major Tom?

segunda-feira, 18 de janeiro de 2016

Tem jeito de consertar?

segunda-feira, 18 de janeiro de 2016

Jornalismo de uma nota só

“Vindo hoje pro estúdio, percebi de relance numa banca que a capa da Veja tem uma foto do David Bowie. Ele tá metido na Lava Jato também?”

Do Facebook de Fernando Carvall, caricaturista e ilustrador

sexta-feira, 15 de janeiro de 2016

Viajar? É mover-se de si, não fazer turismo

“Partir exige um dilaceramento que arranca uma parte, aquela que pertence ao nascimento, à vizinhança do parentesco, à casa e à aldeia dos usuários, à cultura da língua e à rigidez dos hábitos. Quem não se mexe nada aprende. Nenhum aprendizado dispensa a viagem.”

Trecho de Filosofia Mestiça, livro do francês Michel Serres

quinta-feira, 14 de janeiro de 2016

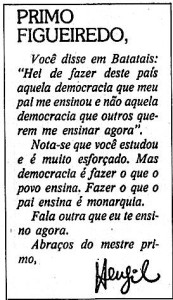

Papai sabe tudo?

quarta-feira, 13 de janeiro de 2016

Você realmente pensa que está ganhando, governador?

“A vitória alcançada com violência sempre equivalerá a uma derrota.”

De Mahatma Gandhi

Ontem, mais uma vez, a Polícia Militar reprimiu brutalmente as manifestações contra o aumento das tarifas de ônibus, trens e metrô em São Paulo

Webmaster: Igor Queiroz